.png?fm=webp&auto=compress&w=750&q=75)

ブラックフライデーの由来は?なんで金曜?なんでブラック?歴史を深掘ってみた!

毎年11月の第4金曜日に開催される「ブラックフライデー」は、日本でも年々人気が高まっており、多くの消費者がこの日のセールを楽しみにしています。

しかし、その名称の由来や、どのようにして現在の大規模なセールイベントに発展したのかを知っている方は意外に少ないかもしれません。本記事では、ブラックフライデーの由来や歴史について詳しく説明していきます。

ブラックフライデーの名前の由来

ブラックフライデーの名前の由来にはいくつかの説がありますが、主に以下の2つが有名です。

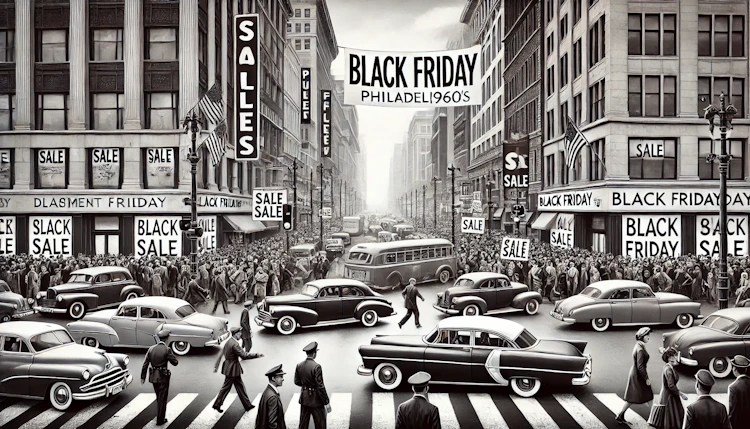

フィラデルフィアの警察官による命名

1960年代のアメリカ・フィラデルフィアで、感謝祭(サンクスギビング)の翌日に多くの買い物客が集まり、街の混雑や交通渋滞が深刻になりました。この状況を指して、地元の警察官が「ブラックフライデー」と呼び始めたと言われています。「ブラック」という言葉には、渋滞や混乱といったネガティブな意味が込められていました。

商業的な視点からの「黒字」の解釈

もう一つの説は、会計上の「黒字」を意味する「ブラック」に由来するものです。企業の収支が赤字の場合は「赤字」として赤インクで記録され、利益が出た場合は「黒字」として黒インクで記録されます。多くの小売店が感謝祭の翌日から年末にかけての売り上げで年間の収益を大幅に改善し、黒字に転じることから、この日が「ブラックフライデー」と呼ばれるようになったという説です。

注意: この「黒字」に由来する説は、後年になって広まったものであり、元々の名称の由来ではないとする専門家もいます。

ブラックフライデーの発展

全米への拡大

フィラデルフィアから始まったブラックフライデーは、1970年代には全米に広がり、消費者にとって一年で最も大きなショッピングデーの一つとして定着しました。感謝祭が家族での団らんの日である一方、翌日のブラックフライデーは家族や友人と一緒にショッピングを楽しむ日となり、多くの小売店がこの日に合わせて大幅な値引きを行うようになりました。

オンラインショッピングとサイバーマンデー

インターネットと電子商取引の普及に伴い、ブラックフライデーはオンラインでも盛り上がりを見せるようになりました。特に近年では、ブラックフライデーの翌週の月曜日に「サイバーマンデー」と呼ばれるオンライン限定のセールが注目され、実店舗だけでなくオンラインショッピングの世界でも重要なイベントとして位置付けられています。

日本でのブラックフライデー

日本への導入

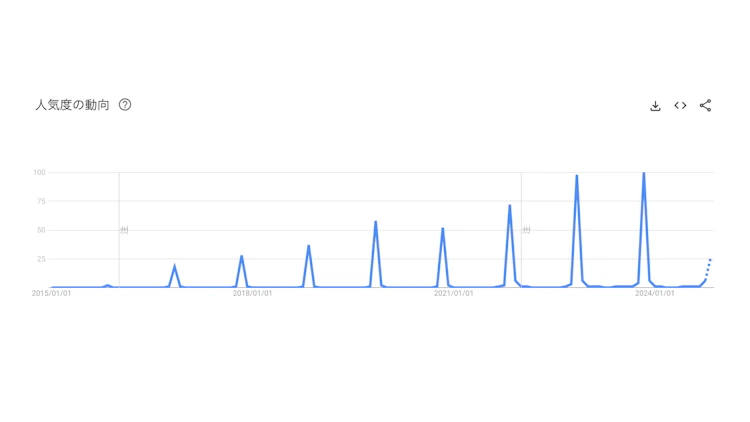

日本では2010年代半ばからブラックフライデーの文化が取り入れられ、家電量販店やスーパーマーケットを中心に大規模なセールが行われるようになりました。意外と最近広まったものなんですね。感謝祭そのものは日本には存在しませんが、セールイベントとしての側面が消費者に受け入れられ、日本独自のブラックフライデーとして発展しています。

企業の狙いと消費者の反応

この背景には、アメリカ発祥のショッピングイベントを日本国内の消費促進のために活用したいという企業の狙いがあります。大幅な値引きや限定商品の販売など、消費者にとって魅力的なキャンペーンが多数展開され、年々その規模は拡大しています。

まとめ

ブラックフライデーの由来は、フィラデルフィアの警察官が街の混雑を「ブラックフライデー」と呼んだことから始まり、現在では「黒字化する金曜日」というポジティブな意味も持つようになりました。消費者にとっては大幅な割引が期待できる楽しいイベントであり、企業にとっても年間の売り上げを大きく伸ばすチャンスとなっています。

その歴史と背景を知ることで、次のブラックフライデーにはより深い理解を持って参加できるかもしれません。お得な商品を手に入れるだけでなく、その背後にある歴史や文化も楽しんでみてはいかがでしょうか。

この記事の執筆者

AKI

「たった3秒の手間を減らすためなら、3時間のプログラミングも苦にならない」本末転倒なこだわりを持つソフトウェアエンジニアです。

ブログ運営は3年以上、自腹レビュー記事は累計200本超。

究極の怠惰を手に入れるために、年間50本以上のペースでガジェットを買い漁り、特にSwitchBot製品はほぼ全種類コンプリートして検証済みです。

エンジニア視点で徹底的に使い倒して見つけた「説明書には載っていない便利な活用法」を共有します。